第29届阿姆斯特丹国际纪录片电影节(International Documentary Film Festival Amsterdam,简称IDFA)于11月16日开幕。为期12天的IDFA是全球最大的纪录片盛会,规模与欧洲三大综合电影节(柏林、戛纳、威尼斯)相仿,其影响力在纪录片领域也是首屈一指的。仅举一例,威尼斯评委会大奖和奥斯卡最佳纪录长片奖得主约书亚·奥本海默(Joshua Oppenheimer)在采访中曾对笔者透露,他那两部改变了一个国家对历史态度的纪录片巨作,《杀戮演绎》(2012)和《沉默之像》(2014),本来都是要送去阿姆斯特丹的,后来为了制造政治影响力,才分别送去了柏林和威尼斯。按他的说法,对于纪录片人来说,阿姆斯特丹的专业性、选片的质量和多样性都要高于三大电影节。

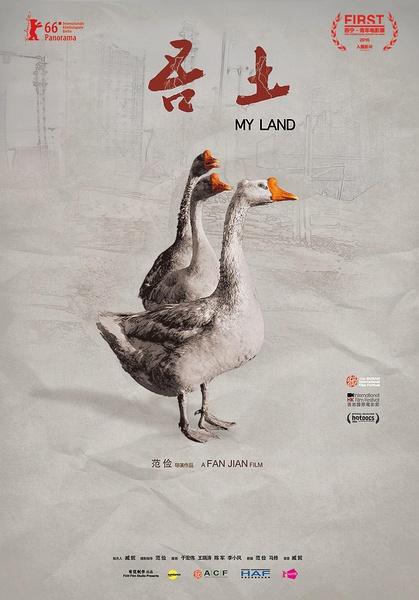

《吾土》海报。

本届IDFA主竞赛单元的15部纪录片中,中国导演范俭的新作《摇摇晃晃的人间》占据了其中一席,该片纪录了“脑残诗人”余秀华成名后个人生活上的曲折坎坷。范俭毕业于中国电影的黄埔军校——北京电影学院,曾就职于央视,2006年成为独立电影人以来,长长短短的纪录片拍过五六部。其中2011年的四川地震题材片《活着》令他名声大噪。今年年初的柏林电影节上,范俭的近作《吾土》(2015)令全球影评人赞不绝口,但该片目前在国内得到的关注较少。距离《摇摇晃晃的人间》亮相还有几天,不妨先了解一下这部以“拆迁”为主题探讨当下农民工的境遇的纪录片。

2004年拍摄北电毕业作品的时候,范俭结识了一位居住在北京五环外的农民工陈军。这位来自河北农村的年轻人深知社会转型中农民工生存境遇之艰难,凭一己之力办起了“烦忧热线”,试图为广大农民工排忧解难,从家庭、教育、心理,到劳资、维权,涉及面极广。2005年左右的时候,陆续有一些媒体报道了他的事迹。2014年,陈军甚至因此获得“北京榜样”等官方荣誉。范俭觉得陈军是个很有意思的人,不但和他交上了朋友,还开始以他为主题进行纪录片创作。期间陈军结婚生子,也经历了拆迁,做过“钉子户”。拍摄断断续续地进行,一拍就是十年。

《吾土》剧照。

在观看前,很多人对《吾土》并不看好,倒不是出于对制作水平的担心,而是觉得“拆迁”主题已经拍滥,范俭的影片有些姗姗来迟。事实上,虽然拆迁队的身影屡屡出现,他们却并不是影片的主角。被问及影片主题时,范俭说:“这本来只是一个简单的拆迁叙事,但后来觉得这样的故事对电影来说并不是很有意思,而且陈军一家也不是拆迁中特别典型的案例,这就削弱了其社会意义。后来经过思考,就决定把 土地 的话题融入进来,甚至变成主线。”范俭跟着陈军来到他河北老家,发现土地集约化后,经常是大公司承包耕种,甚至给开发商另作他用,具体农户对土地没有处置权。他们的身份还是农民,但已经没有土地;可是失去了土地的农民,还能叫农民吗?

陈军后来到了北京郊区,种地二十年,一厢情愿地把耕种的土地视为己物。2010年,因为城市扩张,陈军与其他农民一起耕种的这块地被整体收回,另作他用,给农民们的补偿也很低。从法律上来说,那并不是他们的地。眼看着邻居一家家地妥协、搬走,陈军不愿低头,拒绝签字,于是成了钉子户。拆迁队起初上门软磨硬泡,后来带上了威胁的性质。影片中记录了这些冲突的过程,因为都是即时即兴,来不及等导演赶到现场,于是范俭给了陈军一个简易机器,让他们自己拍。这个摄影机对他们来说也是一种保护,“摄影机有时候比菜刀还管用,”范俭笑道。这也是对中国社会不经意的一个隐喻,我们需要更多的观察、理解、监督,而不是戾气。

最后拆迁队终于不再“光顾”,但切断了陈军家的水电,一家老小就在这样艰苦的环境中坚持着。这种坚持在很多城里人看来令人费解,那是因为我们不理解中国农民在土地中投射了极为强烈的情感,以至于在现代化转型的过程中产生了一系列不适。从某种意义上来说,土地定义了“农民”这一身份,失去土地后的他们,就像无根的飘萍,有时会手足无措。在所有权与情理的违逆和矛盾中,《吾土》勾勒了一代中国“失地农民”的悲喜,还有他们对土地深沉的寄托。

影片从“拆迁”这样一个简单的社会现象出发,转而探讨对“土地”的情感,是艺术创作中由表象观察进入深层思考的转折,也标志着作者艺术思想的成熟。这一切都要经过时间的磨砺,“纪录片拍摄的过程就是一个摸索的过程,”范俭说,“为什么拍了这么多年呢?就是一边拍一边摸索,自己的思想深度和方向也在发生改变。”此外,“作者要经常改变思路,尊重所有发生和看到的事情。并不是说我们没有自己的想法,但是这些想法不能是硬来的,不能把自己的思路强加在作品上。要根据所见所闻来调整自己的作者意图。”

为了做到深度观察,镜头后的导演和剧组人员就必须跟镜头前的拍摄对象建立起一定的个人关系,才可能深入对方的个人世界,挖掘那些十分个人化的情感。说到剧组,其实《吾土》刚开始完全是范俭一个人在拍,后来有了妻子做制片和录音,偶尔再有一个助手。“纪录片拍摄必须要用尽量少和小的设备,人员也不宜太多,方便快速移动,也减少对拍摄对象的影响,”范俭解释道。因为总还是希望自己的片子具备在大银幕上放映的质量,有一定艺术性和可看性,让观众觉得赏心悦目,怎样通过最轻简的设备拍出最好的效果,就成了他的大课题。结果,整个拍摄的过程就逐渐与两个家庭的交往相重叠,甚至到了最后,用导演的话来说,“拍片成了第二位的,两个家庭的交往是第一位的。”因为纪录片在拍摄的时候一定要消灭距离感,拍摄对象才会毫无保留地展示给你看。

《吾土》剧照,陈军一家三口。

这样一来,影片后半段的思路更加清晰,在“土地情感”之外又加入了对家庭的思考。陈军一家起初拒绝拆迁,家庭的价值和意义是他们坚持下去的一个特别重要的原因。后来放弃抗争并最终迁走,也是为了孩子的教育。“家庭对中国人具有特殊的意义,甚至对全世界人都有普世的意义,”范俭说,“家庭是我创作的重要坐标。”陈军的女儿妞妞可爱懂事,在片中也看不出拆迁的压力和“钉子户”的生活对她造成什么负面影响,也许是太小,已经对这样的境遇习以为常。但农民工的孩子不能在北京接受公立教育,这是陈军一家最终放弃坚持、迁回老家的最主要原因。所以《吾土》也轻浅地触及了教育公平问题,尽管导演表示,“这部片子并无意谈论教育公平,虽然农民工子女的受教育是一个大问题,但那是另一个题目了。艺术就是如此,它触发人们的发散性思考,很多观众会想到的社会问题,我们在拍摄时并没有想到。”

《吾土》剧照。

到了小凤生孩子的时候,范俭夫妇与陈军一家已经毫无间隙,他们的存在对受访者不产生影响,可以拍到对方近乎完全自然的生活状态。最能体现镜头前后两个家庭间距离之近的,无疑就是小凤生孩子的过程:范俭要拍生产,陈军和小凤没有一个不字,待他像亲戚一样,最后是医院没让拍才作罢。孩子也是全片最出彩的地方。“孩子是一个家庭的未来和希望,”范俭说,“而且从一个电影人的角度来说,我一直特别想看一个母亲会怎么拍自己的孩子,所以就给了小凤一个摄像机叫她多拍拍妞妞。”他这场“艺术实验”的结果空前地成功,片中有一段陈军女儿妞妞在果园里和妈妈玩耍互动的镜头就是由小凤自己拍摄,性格活泼的小女孩在天真无邪的年纪,她的言语和行为逗笑了所有观众,给影片略显凝重的氛围减了一分压。成片以后,陈军夫妇十分震惊,因为他们原本以为这种“家庭录像”根本上不了台面。而事实是,从法国剪辑师到韩国釜山电影节,再到柏林,所有观众最记忆犹新的就是这一段充满童趣和爱的场面。这种珍贵的镜头,剧情片中都很难演出来,能够得到它,除了一定的运气外,也是艺术家与拍摄对象十年交往的结晶,是两个人、两个家庭之间完全打破了壁垒、消弭了距离的结果。电影是一门障眼法的艺术,是一种闪转腾挪的手艺,但它最动人的,还是这些真实、诚恳的瞬间。

近日,一部以自媒体人为主角的微纪录片《生机》上线。纪录片一共8集,由今日头条旗下“头条号”平台携手“二更”共同制作,首次将镜头对准了自媒体群体,并将陆续讲述新世相、二更、猪倌巴巴等自媒体的故事。